শরৎ কাহিনির নব রূপায়ণ

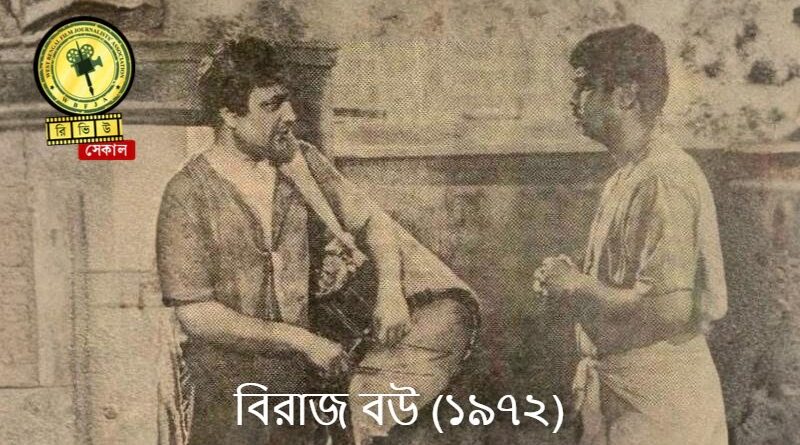

ছবি: বিরাজ বউ

পরিচালনা: মানু সেন

অভিনয়ে: মাধবী মুখোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, অনুপকুমার, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়

দৈর্ঘ্য: ২ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট

বাংলা ও হিন্দি ছাড়াও একাধিক ভাষায় বড়পর্দায় এসেছে ‘বিরাজ বউ’ (Biraj Bou)। সত্তর দশকের প্রথমদিকে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটির রিভিউ করেছিল নান্দীকার। WBFJA-এর পাতায় রইল সেই সমালোচনার পুনর্মুদ্রণ

আজ থেকে ৫৫ বছরেরও বেশি আগে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা ‘বিরাজ বউ’ মাসিক ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। বোধ করি, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা নাট্যাকারে গ্রন্থিত হয়ে ‘বিরাজ বউ’ প্রথম অভিনীত হয় ১৯১৮ সালে স্টার রঙ্গমঞ্চে। তার প্রায় ১৬ বছর পর, ১৯৩৪ সালে শিশিরকুমার ভাদুড়ি স্টার লিজ় নিয়ে তাঁর নব নাট্যমন্দিরের দ্বারোদঘাটন করার সময় প্রথমেই ‘বিরাজ বউ’ মঞ্চস্থ করেন। শোনা যায়, নাট্যরূপ দিয়েছিলেন স্বয়ং শরৎচন্দ্র। এরও ১২ বছর পর, ১৯৪৬ সালে সবাক চিত্রাকারে মুক্তিলাভ করে অমর মল্লিক পরিচালিত ‘বিরাজ বউ’। এই চলচ্চিত্রটি আমরা দেখার সুযোগ পাইনি। কাজেই, সেই ছবি কেমন হয়েছিল আর চিত্রনাট্য কোন পথে গড়ে উঠেছিল, সে সম্পর্কে আমরা একটি কথাও বলতে পারব না।

বর্তমানে উত্তরা, পূরবী, উজ্জ্বলা ও অন্যান্য চিত্রগৃহে ১৮ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেয়েছে মানু সেন পরিচালিত ‘বিরাজ বউ’। সলিল সেন রচিত দীর্ঘায়ত চিত্রনাট্য অবলম্বন করে গড়ে ওঠা ছবিটি প্রদর্শিত হয় প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে। তার মধ্যে নায়ক নীলাম্বরের আদরের ছোটবোন পুঁটি ওরফে হরিমতির বিবাহের পূর্ববর্তী অংশে দেখানো হয়েছে নীলাম্বরদের বৈষয়িক স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্য। রয়েছে পুঁটির প্রতি নীলাম্বরের প্রাণঢালা স্নেহ। মূল রচনার এক জায়গায় আছে, অনূঢ়া ছোটবোন হরিমতী তার দাদাকে অনুযোগ করে বলছে, (বোষ্টমদের) কেন দাও না দাদা, আমাদের তো এত আছে। মাত্র এই কথার ওপর নির্ভর করে চিত্রনাট্যকার পুঁটিদের বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসবের অবতারণা করেছেন। অথচ এই বড়গল্পটির (উপন্যাসের বিস্তার এই কাহিনিতে অনুপস্থিত) প্রথম প্যারাগ্রাফেই শরৎচন্দ্র লিখেছেন যে নীলাম্বর আদৌ উপার্জনের ধার দিয়ে যায় না এবং তার ছোটভাই পীতাম্বর ‘সকালবেলা ভাত খাইয়া দপ্তর বগলে করিয়া হুগলীর আদালতের পশ্চিমদিকের একটা গাছতলায় গিয়া বসিত এবং সমস্ত দিন আর্জি লিখিয়া যা উপার্জন করিত, সন্ধ্যার পূর্বেই বাড়ি ফিরিয়া সেগুলি বাক্সে বন্ধ করিয়া ফেলিত।’ জমিজিরেত, বাগান, পুকুর থাকায় খাওয়াপরার অভাব না হওয়া, আর দোল-দুর্গোৎসব করার সামর্থ এক কথা নয়।

তবু ‘বিরাজ বউ’ কাহিনির বড় কথা নীলাম্বর ও বিরাজের মধ্যে আশ্চর্য সম্পর্কটি। সে শুধু হিন্দু স্বামী-স্ত্রীর অচ্ছেদ্য সম্পর্ক নয়। সহকারশাখাকে আশ্রয় করে যেমন মাধবীলতা বেড়ে ওঠে, ছোট্ট বিরাজ ঠিক তেমন করেই প্রায় শিশুকাল থেকে নীলাম্বরকে আশ্রয় করে বড় হয়ে উঠেছে। ন’বছর বয়সে বিয়ে হওয়ার আগে থেকে বিরাজ নীলাম্বরের সঙ্গেই খেলাধূলা করত। সে জানত, নীলাম্বরই তার ধ্যান, জ্ঞান, দেবতা। এবং তার অহংকার ছিল, ‘আমার মত সতী সংসারে আরও থাকতে পারে কিন্তু মনে-জ্ঞানে আমার চেয়ে বড় সতী আর কেউ আছে, এ কথা মানিনে। আমি কারও চেয়ে এক তিল কম নই, তা তিনি সাবিত্রীই হন আর যেই হন।’

দুঃখের বিষয় সলিলবাবুর চিত্রনাট্য বিরাজের এই রূপ প্রকাশে সমর্থ হয়নি। তাই যেখানে বিরাজই মুখ্য হওয়া উচিত ছিল, সেখানে ছবিতে দেখি নীলাম্বরই সব, বিরাজ গৌণ। যে-বিরাজ নীলাম্বরময়, সেই বিরাজ যে নীলাম্বরের ওপর বিরক্ত ও রুদ্ধ হয়ে গৃহত্যাগ করতে পারে ক্ষণিকের উত্তেজনায়, এটাই হচ্ছে ‘বিরাজ বউ’ কাহিনির ট্র্যাজেডি। তাই এই ভুলের প্রায়শ্চিত করেছে সে, সম্বিৎ ফিরে আসবার পরমুহূর্ত থেকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত। কাহিনিটি ট্র্যাজেডি, কমেডি নয়। বিরাজের মৃত্যুতে এই ট্র্যাজেডির শেষ।

আরও পড়ুন: “উত্তমদাই প্রথমে খবরটা দেখালেন”

তবে চিত্রনাট্যের এই ত্রুটি বহুলাংশে ঢাকা পড়েছে নায়ক নীলাম্বরের ভূমিকায় উত্তমকুমারের জীবন্ত অভিনয়ে। বিরাজের প্রতি নীলাম্বরের স্বতোৎসারিত ভালোবাসাকে তিনি তাঁর বাচন, চাহনি ও ভঙ্গি দিয়ে আশ্চর্যভাবে প্রকাশ করেছেন যা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। এইসঙ্গে চিত্রনাট্য যদি নীলাম্বরের কপালের লিখনের প্রতি অগাধ বিশ্বাসকে বড় করে দেখাতে সাহায্য করত, তাহলে উত্তমকুমারের অভিনয়ের মধ্যে আমরা অধিকতর উপভোগ্য বৈচিত্র প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ লাভ করতাম। শরৎচন্দ্রের লেখনীতে নীলাম্বর বিশ্বাসের বশে বলতে পেরেছিল, ‘চেয়ে দেখ বিরাজ, এইখানে লেখা ছিল বলে অনেক রাজা-মহারাজাকে গাছতলায় বাস করতে হয়েছে, আমি তো অতি তুচ্ছ।’ এই বিশ্বাস ছবিতে অনুপস্থিত।

বিরাজের ভূমিকায় মাধবী যতদূর সম্ভব প্রাণঢালা অভিনয় করেছেন। পরিস্থিতি অনুযায়ী বিভিন্ন ভাবপ্রকাশ তিনি করেছেন অনায়াসেই। সুব্রতার মোহিনী মিষ্টত্বেভরা বড়জা ছিল তার কাছে আদর্শ রমণী, যাকে ভালো না বেসে, ভক্তি না করে সে পারেনি। ছোটভাই পীতাম্বরের ভূমিকায় যদি অনুপকুমারকে নির্বাচন করাই হল, তাহলে ভূমিকাটিকে তাঁর অনুযায়ী রূপ দেওয়া উচিত ছিল। অপরাপর ভূমিকায় দিলীপ রায় (জমিদার রাজেন), নীলিমা দাস (সুন্দরী), বিকাশ (নায়েব), কমল (নারায়ণ ঠাকুর), গৌর শী (মতি চাঁড়াল) ও শিবানী বসু (পুঁটি) চরিত্রোচিত সুঅভিনয় করেছেন।

আরও পড়ুন: “এতগুলো মালয়ালম ছবি করার পর ভাষাটা রপ্ত হয়ে গিয়েছে”

ছবির কলাকৌশলের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিজয় দে’র আলোকচিত্রগ্রহণ বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তিনি ছবির মেজাজের সঙ্গে তাঁর ফোটোগ্রাফিকে একাত্ম করে তুলেছেন। সম্পাদক তাঁর কাঁচিকে আরও তীক্ষ্ণ করলে ছবিটি দৈর্ঘ্যে ও সুসংবদ্ধতায় আকর্ষণীয় হয়ে উঠত।

ছবিতে গানের প্রয়োজন ‘নীলাম্বর কীর্তন গাহিতে, খোল বাজাইতে’ ওস্তাদ ছিল, এ কথা প্রতিপন্ন করার জন্য। নইলে গান ছবিকে সমৃদ্ধ হতে যে বিশেষ সাহায্য করেছে, এমন কথা বলা যায় না।

শরৎ-সাহিত্যের আকর্ষণ মনে হয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। তাই বোধহয় ‘বিরাজ বউ’ সাধারণ দর্শকের খুব বেশি করে মনে ধরেছে।

প্রথম প্রকাশ: অমৃত, ফাল্গুন ১৩৭৮

Edited by Kamalendu Sarkar

Published by Prabuddha Neogi

আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করুন