পুরে পচাস বরস

বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়: একবার সত্যজিৎ রায়ের কাছে কয়েকজন ছেলেমেয়ে এসে হাজির। সবাই পুণে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্র-ছাত্রী। কথায়-কথায় সত্যজিৎ জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তারা কী ধরনের ছবি দেখে। ছাত্র-ছাত্রীরা বলেছিল, এই যেমন কুরোসাওয়া, ত্রুফো এবং অবশ্যই গদার। শুনে সত্যজিৎ বলেছিলেন, ‘দেশীয় বাণিজ্যিক ছবি করতে গেলে, তোমাদের অনেকবার করে ‘শোলে’ (Sholay) দেখতে হবে।’

সাংবাদিকতার গোড়া থেকে এই কথাটা শুনে এসেছি। কে বলেছে, কাকে বলেছে, কখন বলেছে সেসব খেয়াল নেই। তবে ঘটনাটা হাওয়ায় ভাসত এবং ‘শোলে’ নিয়ে আলোচনায় অবধারিতভাবে উঠে আসত। সত্যজিৎ আদৌ এই কথা বলেছিলেন কিনা তা তাঁর জীবদ্দশায় নিশ্চিত করা যায়নি। এই এতগুলো দশক পেরিয়ে ‘শোলে’র পঞ্চাশ বছরে হঠাৎই সন্দীপ রায়কে জিজ্ঞাসা করলাম বিষয়টা। ঘটনাটা কি সত্যি!

আরও পড়ুন: আর্ট ফিল্ম মানে শুধুই যৌনতার ছড়াছড়ি, ক্ষুব্ধ ঋত্বিক

সন্দীপ বললেন, ‘এরকম কোনও ঘটনা মনে করতে পারছি না। বাবার কাছে দেশ-বিদেশ থেকে বহু লোক আসতেন। বহু কথাই হত। সবসময় তো থাকতাম না। ঠিক এইরকম কোনও কথা আমার অন্তত জানা নেই। সম্ভবত হয়নি। তবে…’

তবে কী!

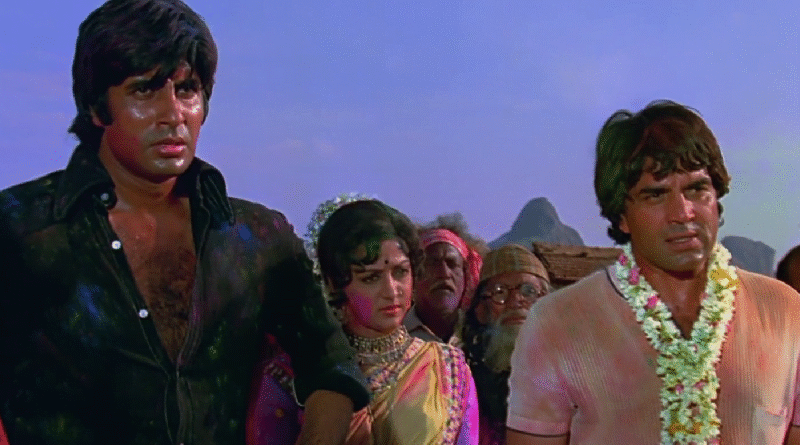

সন্দীপ বললেন, ‘বাবা ‘শোলে’ দেখেছিলেন। বাবার খুব পছন্দের ছবি ছিল। বলতেন, পুরনো হলিউড ছবির প্রভাব রয়েছে এই ছবিতে। সেগুলো সুন্দর এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। অ্যাকশন দৃশ্য তো বাবার খুব ভাল লেগেছিল। ওই ছবির সাউন্ড অবিশ্বাস্য, অন্তত সেই সময়! মঙ্গেশ দেশাই ছিলেন রিরেকর্ডিস্ট। লন্ডনে রিরেকর্ডিং হয়েছিল। ছবির সিনেমাটোগ্রাফি ছিল অসাধারণ। দ্বারকা দিবেচা অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন। বিশেষ করে জয়াদির ওই দৃশ্য তো চোখে ভাসে, যেখানে অমিতাভ মাউথঅর্গান বাজাচ্ছে আর জয়াদি এক-এক করে বাতিগুলো জ্বালাচ্ছে। সেই সময় ফিল্মে কালার কারেকশনের চল ছিল না। একে বলে টাইম শট। একটা নির্দিষ্ট সময় দিনের পর দিন ওই শুট করা হয়েছিল। আকাশের আলো কমে গেলেই শুটিং প্যাকআপ হয়ে যেত। পরের দিন আবার ওই একই সময়ে শুটিং হত। আর একটা কথা, আমার ঠিক মনে নেই, ছবির প্রিন্ট সম্ভবত বিদেশেই করা হয়েছিল! আমাদের দেশে ‘শোলে’ই প্রথম ৭০ মিলিমিটারের ছবি।’

একটা প্রশ্ন মনে উঁকি দিচ্ছিল। সুযোগ যখন পাওয়া গেল তখন আর হাতছাড়া হয় কেন! সত্যজিৎ হলিউড ছবি খুব দেখতেন। ইউরোপিয় ছবিও দেখতেন। নিউ এম্পায়ার, লাইটহাউজ়ে বিজয়া রায়কে নিয়ে প্রায়ই যেতেন। ভাল ভারতীয় ছবি তো দেখতেনই। হঠাৎ পুরোপুরি বাণিজ্যিক ছবি ‘শোলে’ দেখতে গেলেন কেন?

সন্দীপ বললেন, ‘সেই সময় বাবা ‘শতরঞ্জ কে খিলাড়ি’ ছবির কথা ভাবছিলেন। সঞ্জীবকুমার, আমজাদ খান এই সব কাস্টিংগুলো মাথায় ঘুরছিল। সেই কারণে আরও দেখেছিলেন। তাছাড়া টেকনিকালি ওই ছবি তো দুর্দান্ত! লাইট, ক্যামেরা, সাউন্ড, গান পিকচারাইজ়েশন, এডিটিং প্রায় প্রতিটা বিভাগই দুর্ধর্ষ। অমিতদাকে দিয়ে তো ‘শতরঞ্জ’-এ ন্যারেশনও করিয়েছিলেন বাবা।

আরও পড়ুন: ‘ময়লা কাপড়টাও বদলে নিতে দিল না বুড়ো’

এর পরেই যে প্রশ্নটা ফস করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তার জন্য আমি দায়ী নই, মন দায়ী।

‘শোলে’ মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। ঠিক তার পরের বছর ১৯৭৬-এর পুজো সংখ্যায় বেরোয় সত্যজিতের সেলিং-লাইক-হট-কচুরিস উপন্যাস ‘বোম্বাইয়ের বোম্বেটে’!

হেসে ফেললেন সন্দীপ। ‘কী বলতে চাইছ, বাবা ইনফ্লুয়েন্সড ছিল কিনা! অবশ্যই! ওই ট্রেনের শট। পাশ দিয়ে ঘোড়া দৌড়চ্ছে। অ্যাকশন সিন। ‘বোম্বাইয়ের বোম্বেটে’তে ঢুকেছিল তো নিশ্চয়ই। তবে…’

আরও পড়ুন: ‘টাকা চেয়ে বসলেন বাবা’

তবে সেটা সত্যজিৎ রায়ের মতো করে। প্রভাবিত কিন্তু টুকলি নয়। যেমন ‘শোলে’ বহু হলিউড ছবির মতো বটে, নকল নয়। ‘ম্যাগনিফিশিয়েন্ট সেভেন’, ‘ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন দ্য ওয়েস্ট’, সামুরাই সিরিজ়ের ছবি আরও অনেকগুলো হলিউড সিনেমার সরাসরি প্রভাব ছিল। সেটাকে অসম্ভব দক্ষতায় ভারতীয়করণ করেছিলেন চিত্রনাট্যকার সেলিম খান ও জাভেদ আখতার। মুম্বইয়ে সান অ্যান্ড স্যান্ড হোটেল তখন ছিল সিনেমাওয়ালাদের আস্তানা। সেখানে টানা তিনমাস চোব্যচোষ্যলেহ্যপানীয়-সহ থানা গেঁড়েছিলেন সেলিম-জাভেদ। বেরিয়েছিলেন ‘শোলে’র চিত্রনাট্য হাতে নিয়ে।

সিনেমা শিল্পে এমন কোনও বিভাগ নেই যা ‘শোলে’তে নেই। যা নেই ভারতে তা নেই মহাভারতে গোছের ব্যাপার। বিনোদনের যাবতীয় মালমশলায় ঠাসা। নাচ, গান, অ্যাকশন, কমেডি, ড্রামা, মেলোড্রামা। ওদিকে টেকনিকাল দিক থেকে ক্যামেরা, লাইট, সাউন্ড, ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজ়িক এফেক্ট, ফলি, এফেক্ট এডিটিং, প্রতিটা বিভাগ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পেঁছেছিল। শুধু তাই নয়, মশলাপাতি মেশালেই রান্না ভাল হয় না। থাকতে হয় হাতের মাপ, পরিমাপ। ‘শোলে’ তারও একটা উদাহরণ। এক চিমটে কমবেশি নেই।

ছবিটা আগের শতকের সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে তৈরি। তখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল যথেষ্ট গড়বড়ে। বাংলাদেশের ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব এই দেশের অর্থনীতিতে পড়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীর শাসনে রাজনৈতিক মহলে চরম অস্থিরতা। বেকারত্ব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। স্বাক্ষরতার হার থমকে গিয়েছে। ফলে, যা হওয়ার তাই হয়েছে। অপরাধ প্রবণতা হু-হু করে বেড়েছে। জনগণের আক্রোশ ঊর্ধ্বগতি। সেখানে প্রান্তিক দুটি যুবক, যাদের সামাজিক কোনও মান-মর্যাদা নেই। সেই সময়কার জনপ্রিয় শব্দে ‘সর্বহারা’ গোত্রের। সহায় সম্বলহীন, বেরোজগেরে, আত্মীয়স্বজনহারা। অবশ্য আত্মীয় থাকলে তো বাসন্তীর মাসি প্রথমেই বীরুর সঙ্গে বোনঝির বিয়েতে রাজি হয়ে যেত। ল্যাটা চুকে যেত! সেই দুই যুবক প্রতিনিধিত্ব করল কাদের? দিশাহারা নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের! যাদের দিনগুজরান হতো সমাজ, সরকারের ওপর আস্ফালন করে। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বপ্নপুরণের লক্ষ্যে, সিনেমা হলে। এক উচ্চবিত্তের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে দুই স্বীকৃত অপরাধীর সঙ্গে গব্বরের জব্বর লড়াই জমে গেল। এই সমাজে ‘হ্যাভ’দের পক্ষে ‘হ্যাভ’রাও দাঁড়ায় না। ‘হ্যাভ নটস’দের পাল্লা ভারী। সে অনুকম্পায় হোক বা হাড়কাঁপানিতে।

এবং তারা যুক্তিতর্কের ধার ধারে না। ঠাকুর সাহেবের পুত্রবধূ জয়া প্রতি সন্ধ্যায় বাংলোতে বাতি জ্বালায়। বেলবটম পরে দূরে বারান্দায় বসে অমিতাভ হারমোনিকা বাজায়, ট্যারা চোখে চায়। জয়া বাতি জ্বালায় কেন? নিশ্চয়ই সেখানে কারেন্ট নেই! তাই যদি হয় তো হেমার বিরহে ধর্মেন্দ্র জলের ট্যাঙ্কে উঠে যে ‘সোসাইড’ করতে যায়, সেই ট্যাঙ্কে জল ওঠে কী করে!

এখন খুব একটা দেখা না গেলেও, দশক তিনেক আগেও শহরের ইলেকট্রিক সাপ্লাই অফিসে একধরনের বাইক ছিল। ইঞ্জিনিয়র সেই বাইক চালাতেন। পাশে একটা নৌকার মতো বসার জায়গা থাকত, যাকে বলা হতো সাইডকার। সেখানে বসতেন অধঃস্থন কর্মচারী। সেই নৌকায় একটা চাকা। নড়বড় করতে-করতে চলত। বেশ মজার। ‘ইয়ে দোস্তি হাম নেহি তোড়েঙ্গে’ সুপারডুপার হিট গান। কিশোরকুমার-মান্না দে ডুয়েট। সঙ্গে দুর্ধর্ষ দৃশ্যায়ন। ওরকমই একটা বাইকে সওয়ারি অমিতাভ-ধর্মেন্দ্র (Amitabh-Dharmendra)। মাঝে হঠাৎই ধাক্কা লেগে বাইক থেকে নৌকা গেল ছিটকে। ধর্মেন্দ্র লাফ দিয়ে উঠে পড়ল অমিতাভের বাইকে। নৌকা দিব্যি গড়গড়িয়ে চলে গেল। বহুদূর গিয়ে আবার দেখা মিলল তার। তখনও সে গড়াচ্ছে। এক চাকায় চলল কী করে! ধুততেরিকা, অত ভাবার ফুরসৎ কোথায়! দৃশ্যটা দেখুন। ‘তোড়েঙ্গে দম মগর, তেরা সাথ না ছোড়েঙ্গে।’ এটাই সিনেমার ম্যাজিক। দৃশ্য ও চিত্রনাট্য ভুলিয়ে দেবে সব, গুলিয়ে দেবে মগজ। গলতিসে একটু আধটু মিসটেক হতেই পারে!

সত্যজিৎ বলুন বা নাই বলুন, ‘শোলে’ হল দেশীয় বাণিজ্যিক ছবির সংবিধান। ইহাই ধ্রুব সত্য। সে কেউ মানুন বা না মানুন।

Edited by Kamalendu Sarkar

Published by Prabuddha Neogi

আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করুন