মোটামুটি একটা মারপিটের সিনেমা হওয়ার উপযুক্ত ছিল?

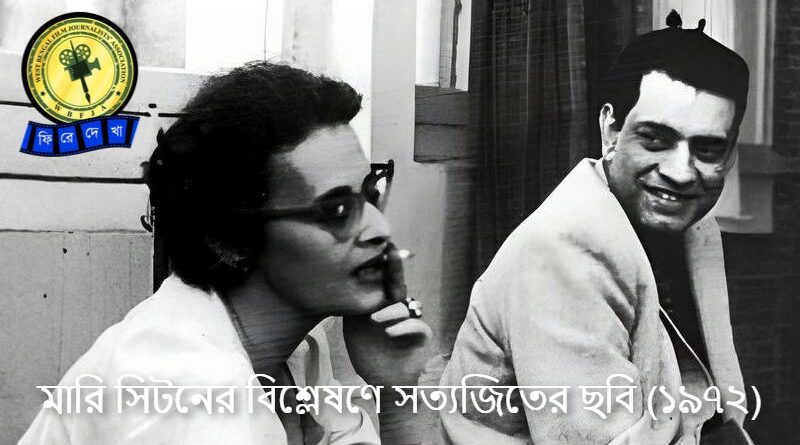

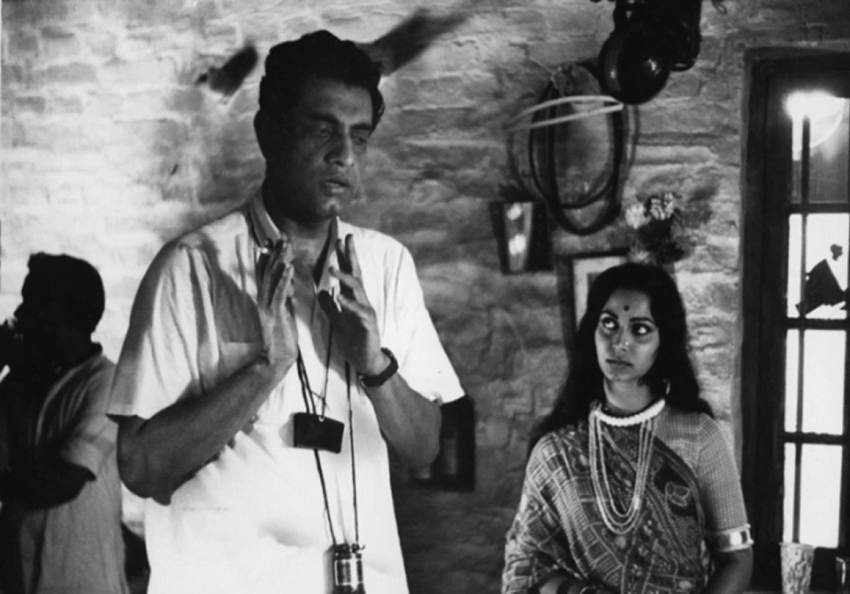

অভিনয়ের পাশাপাশি মারি সিটন (Marie Seton) ছিলেন থিয়েটার ও চলচ্চিত্র সমালোচক। ষাট এবং সত্তরের দশকে দীর্ঘ সময় তিনি ভারতে কাটান। ১৯৭১ সালে সত্যজিৎ রায়ের জীবনীও লিখেছিলেন তিনি। WBFJA-এর পাতায় রইল অভিযান নিয়ে লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ

অনেকেই মন্তব্য করেন সত্যজিৎ রায়ের মতো পরিচালকের ‘অভিযান’-এর মতো বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি করে শৈল্পিক দক্ষতার অপচয় করা উচিৎ হয়নি। অনেকেই ‘অভিযান’ সম্পর্কে বলেছেন, কাহিনিটা মোটামুটি একটা মারপিটের সিনেমা হওয়ার উপযুক্ত। সত্যি কি তাই? আমি এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নই। বেশিরভাগ ছবিতেই, বিশেষত ভারতীয় সিনেমায়, জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ‘মহৎ’ সব বিষয়বস্তুও ছবির পর্দায় নিতান্তই কৃত্রিম বা প্রচারমূলক হয়ে দাঁড়ায়। তাই ‘অভিযান’-এর মতো কাহিনি নিয়ে একটা গতানুগতিক গয়ংগচ্ছ ধরনের ছবি তৈরি করাই যেত। কিন্তু তা হলো না। ‘অভিযান’ একটা গুরুত্বপূর্ণ ছবিতে পরিণত হলো। কেন না মানবিক মূল্যবোধের গভীরতায় ছবিটি সম্পৃক্ত। কোনও শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিষষয়বস্তুই বড় কথা নয়। বিষয়টির কীরূপ শৈল্পিক ব্যবহার হয়েছে তার ওপরই নির্ভর করে সেই শিল্পকর্মের সাফল্য বা ব্যর্থতা।

উইলিয়ম শেক্সপিয়রকে নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁরা ছাড়া অনেকেই হয়তো জানেন না ‘হ্যামলেট’-এর কাহিনি শেক্সপিয়রের অনেক আগেই রচিত হয়েছিল। মহাকবি সেই অসংস্কৃত মোটা মেলোড্রামা ধরনের কাহিনিটিকে হ্যামলেটের এক জটিল মানসিক সংঘাতে রূপান্তরিত করেন। কোনও এক পুরাকাহিনির রাজকুমার সেই হ্যামলেট আজও একজন বাস্তব নায়ক হিসাবে জীবিত। একজন নায়ক যে তার সত্তা ও মনের দ্বন্দ্বে বিক্ষত। যে তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়েও বাস্তবে মানসিক দ্বন্দ্বে স্থানু।

আরও পড়ুন: জাতীয় সঙ্কটে বাংলা ছবি, উদ্বিগ্ন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্যরা

শেক্সপিয়র ‘হ্যামলেট’ সৃষ্টি করেন মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের সন্ধিক্ষণে। আজ সারা পৃথিবী জুড়ে আবার এক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। সমস্ত সামাজিক কাঠামোর চেহারা-চরিত্রেই পরিবর্তন এসেছে। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে, যেখানে অভিজাত শ্রেণী এখনও মুছে যায়নি, সেখানে এই উঁচুতলার মানুষেরা আগের তুলনায় অর্থনৈতিক আর সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক নেমে গিয়েছেন। অপর দিকে, যেখানে ধনতান্ত্রিক কাঠামো পুরোমাত্রায় বজায় আছে, নিচুতলার মানুষেরা বুদ্ধি আর ক্ষমতার জোরে অর্থনৈতিক কৌলীন্য লাভ করেছে।

সত্যজিতের ‘অভিযান’-এর নায়ক নরসিং। বংশগত বিচারে সে নাকি রাজপুত, সামাজিক আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নামতে-নামতে মফঃস্বলের ট্যাক্সি ড্রাইভারে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে নরসিংয়ের নতুন আবিস্কৃত বন্ধু জোসেফ এক হরিজনের নাতি। জোসেফ আর নরসিংয়ের ঠাকুরদা একই গ্রামের মানুষ। একজন হরিজন থেকে খ্রিষ্টান হয়েছে আর একজন অভিজাত রাজপুত। এখানে সত্যজিতের গভীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নরসিংকে সাদা চামড়ার আর জোসেফকে কালো চামড়ার দেখালেন। এই রঙের বৈষম্য বহুযুগ আগের আর্যদের দ্রাবিড় বিজয়ের এবং রঙের ভিত্তিতে গোত্রভেদের ইঙ্গিতবাহী।

শেক্সপিয়রের যুগে সমগ্র ইওরোপে দ্বিধাবিক্ষত ক্রুদ্ধ যুবকের জন্ম দিয়েছিল, যার প্রকাশ হ্যামলেট। আজও সারা পৃথিবীতে, এই বিভিন্ন খাতের রূপান্তরের যুগে, জন্ম দিয়েছে ক্রুদ্ধ যুবকের, যারা বিগত আর আগত যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সমতা রক্ষায় অক্ষম। এশিয়ায় ও আফ্রিকায় নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সমাজের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে ঐতিহ্যের ভগ্নদশা। এই বিগতযুগের ভগ্নস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আজ তাদের প্রত্যক্ষ করতে হচ্ছে কুৎসিত, অসৎ ব্যবসায়ীদের (যেমন সুখরাম)। দেখছে অমানবিকতা, আফিমের চোরাকারবারি সুখরামের কাছ থেকে নরসিংয়ের অভিজ্ঞতা।

আরও পড়ুন: ‘সংসার সীমান্তে’ নিয়ে হতাশ রাজেন তরফদার

যদিও ‘অভিযান’ একটি বর্ণনাবহুল ছবি, সত্যজিৎ নরসিংয়ের অনুভূতি আর আবেগের গভীরতায় পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়েছেন। নরসিংয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব, একদিকে তার সোজা পথে চলার বাসনা, অন্যদিকে অন্যায়ের চোরাগলি দিয়ে আসা কাঁচা টাকা। সত্যজিৎ যে কোনও প্রেক্ষাপটে দেখানোর উপযুক্ত এমন তিনটি চরিত্র এঁকেছেন। এক, সুখরাম। সে সফল ব্যবসায়ী, প্রকৃতপক্ষে নরকের জীব; দুই, গোলাপী। সে দেহোপজীবিনী বলে সমাজচ্যুত। তাকে রক্ষা করার কেউ নেই। শুধু অপমান, নিন্দা করার জন্য সবাই উন্মুখ। জীবন সম্পর্কে যার মোহভঙ্গ হয়েছে; এবং তিন, নরসিং। এই রাজপুত সন্তানের বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় মোহভঙ্গ সমাপ্ত, সে বর্তমানের বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিতে পারছে না। নরসিংয়ের সঙ্গে মিল পোল্যান্ড বা ব্রিটেনের যে কোনও অভিজাত সন্তানের মধ্যেই পাওয়া যাবে। নরসিং প্রতি মূহূর্তেই তার ছেত্রী বংশোদ্ভবের কথা সগর্বে ঘোষণা করে। কিন্তু বাস্তব জীবনে পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় সে তার সামাজিক মর্যাদা খুঁজে পাচ্ছে না। নরসিং ভদ্রলোক হতে চায় কিন্তু শিক্ষার অভাব বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তার রাজপুত শৌর্য এ যুগে তাকে শুধুমাত্র কুচক্রী নরকের জীবদের সঙ্গে বিড়ম্বনার মধ্যেই টেনে আনে।

তবু সত্যজিৎ তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তিনি কখনওই এ কথা বলতে চাননি যে এ সমাজে টিকে থাকতে হলে অসৎ হতেই হবে। অপরপক্ষে সত্যজিতের যা বক্তব্য, তা হলো, এই দূষিত সমাজের মধ্যেও যার মাথা উঁচু করে রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা আছে, সে জয়ী হবেই। ‘ওয়েজেস অফ ফিয়ার’ ছবির পরিচালক অঁরি জর্জ ক্লৌজ়ঁয়ের মতো অনেকেই আছেন যাঁরা হয়তো ‘অভিযান’-এর কাহিনির সমাপ্তি টানতেন এক দুঃসাহসী নায়কের মহৎ মৃত্যুতে। কিন্তু সত্যজিৎ একজন মানবতাবাদী। তাই নরসিংয়ের দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি আশার আলোকে উদ্ভাসিত। এমন এক আশা, যা তাকে গোলাপীর সঙ্গে একটা স্বায়ী জীবনের ইঙ্গিত দেয়।

আরও পড়ুন: উভয় সঙ্কটে রাখি মজুমদার?

চলচ্চিত্রের অন্যান্য গুণে ‘অভিযান’ সমৃদ্ধ। আলোকসম্পাত ও ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে ‘অভিযান’ বোধহয় সত্যজিতের এযাবৎকালের সমস্ত ছবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর সঙ্গীত অসাধারণ সৌন্দর্যবাহী। অভিনয় আশ্চর্য সফল। ছবির চরিত্র ও বক্তব্যকে চলচ্চিত্রের সমস্ত গুণের মাধ্যমে অপরূপ শিল্পসম্মত করা হয়েছে।

‘অভিযা’ন হয়তো ফিল্ম ক্লাবের একটি সৌখীন ছবি নয়। হয়তো কোনও পুরস্কার এর জন্য তোলা থাকবে না। কিন্তু এই প্রথম ছবিটির চরিত্র ও বক্তব্যের গুণে সত্যজিৎ বৃহত্তর দর্শকের সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্য স্থাপন করতে পেরেছেন। এ ছবির একটা নৈতিক শক্তি আছে। তাই ‘অভিযান’ আজকের হতাশাগ্রস্ত ক্রুদ্ধ যুবকের জীবনদর্শনের মূর্ত প্রতিবাদ।

প্রথম প্রকাশ: ঘরোয়া, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯

Edited and Published by Prabuddha Neogi

আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল ফলো করুন